イメージ画像:oto-knowledge.com

こんにちは。オトナッジ運営者のmomoです。

毎日忙しい中で、なんとかインプットの時間を確保したい…。これ、現代のビジネスパーソン共通の悩みですよね。通勤や家事の時間を「読書」に変えられるオーディオブックは、確かに強力な解決策に見えます。

でも、心のどこかで「聴くだけで本当に効果があるの?」「結局、紙で読まないと意味ないんじゃないか?」って、ブレーキがかかっていませんか?

「脳科学的に見て、記憶力への影響はどうなの?」

「デメリットとして集中できないとも聞くし…」

「そもそも運転中のながら聴きって、効果あるの?」

「メモも取れないのに、どうやって内容を覚えるの?」

こうした疑問や不安、何を隠そう、私自身が過去に直面した「壁」そのものです。

この記事では、そうしたオーディオブックの効果に関するあなたの疑問に、信頼できる科学的根拠(エビデンス)と、私自身が「聴きっぱなしの絶望」を乗り越えた具体的な実践術(これこそオトナレッジの神髄です)でお答えします。

この記事を読むと分かること

- オーディオブックと紙の読書、脳科学的な効果の違い

- 「聴くだけ」の学習効果は「読書と同等」であるという科学的根拠

- 「ながら聴き」が効果的な条件と、集中できない時の対処法

- 聴いた内容を忘れない「聴きっぱなし」を防ぐ具体的な実践術

オーディオブックは「ズル」なのか、それとも最強の学習ツールなのか。結論から言うと、その効果はあなたの「聴き方」次第で決まります。この記事で、あなたの耳のスキマ時間を「使える資産」に変える方法を、一緒に見ていきましょう。

オーディオブックの効果と科学的根拠

イメージ画像:oto-knowledge.com

「聴く読書」は、単なる気休めやBGMではありません。まずは、オーディオブックが私たちの脳にどのような影響を与え、なぜ「効果がある」と言えるのか、その科学的な真実から掘り下げてみましょう。

見出しクリックで記事に飛べます

結論:オーディオブック効果は読書と同等

いきなり核心から。多くの人が抱く「聴くだけで本当に効果があるの?」という最大の疑問ですが、答えは「イエス」です。

「いやいや、紙で集中して読んだ方が絶対頭に残るでしょ」と思いますよね。もちろん、その感覚は正しい部分もあります。ですが、科学的な実験では、非常に興味深い結果が出ているんですよ。

学術誌『SAGE Journal』に掲載された主要な研究や、米ブルームズバーグ大学のBeth Rogowsky教授による研究など、複数の信頼できる調査が共通して示していることがあります。

それは、「オーディオブックを聴いたグループ」と「電子テキストを読んだグループ」の間で、内容の理解度や記憶の保持に統計的に有意な差はなかったという事実です。

これは衝撃的じゃないですか? つまり、オーディオブックは「ズル」でも「劣った方法」でもなく、紙の読書と「同等」の効果を持つ、正当な学習経路(代替学習経路)であると科学的に示されているわけです。

【権威性リンク】

この「読書 vs 聴取」の比較研究は、学習と記憶に関する分野で重要な知見とされています。例えば、SAGE Journalに掲載された "Does Modality Matter?" のような研究では、学習モダリティ(様式)が理解度に与える影響を直接比較検討しており、オーディオブックの有効性を裏付ける一助となっています。

ただし、これには一つ、非常に重要な「絶対条件」があります。それは、「注意が集中している」ことです。

研究はあくまで、実験室などで集中して聴いた(または読んだ)場合の結果です。注意が逸れた状態でただBGMのように聞き流していては、当然ながら効果はゼロに等しい。この「集中」こそが、オーディオブックの効果を左右する最大のカギであり、次の「ながら聴き」の問題にも直結してくるんですよ。

脳科学が示す「聴く読書」のメカニズム

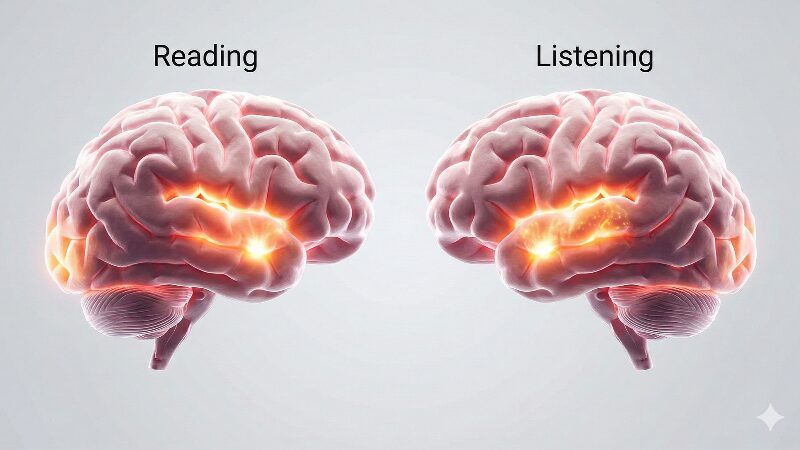

では、なぜ「聴く」ことと「読む」ことが同等の効果を持つのでしょうか。「目」と「耳」じゃ、全然違うじゃないか、と。その秘密は、私たちの脳の処理プロセスにあります。

カリフォルニア大学バークレー校のGallant Labが行ったfMRIスキャン研究によると、脳への「入り口」は確かに異なります。

- 紙の読書(視覚):文字情報を「視覚野」で処理する

- オーディオブック(聴覚):音声情報を「聴覚野」で処理する

ここまでは当たり前ですね。でも、重要なのはその先です。それらの情報が「何を意味するか」を理解し、解釈し、感情と結びつける高次の認知的・感情的領域は、「読む」場合も「聴く」場合もまったく同じネットワークを使っていることが判明したんです。

つまり、脳の「理解する」という最終目的地は同じ。そこに至る「経路」が目か耳か、という違いでしかないわけです。

「聴く」は右脳を刺激する?

さらに面白い指摘もあります。MRI専門家の加藤俊徳博士によると、音声は「一過性」(聴いたら消えていく)ですよね。そのため、脳は消えてしまう情報を保持しようと、言葉を「イメージ」として補完する働きが強まるというんです。

この「イメージ化」は、記憶や想像力を司る「右脳」の働きです。活字を読むよりも、音で聴くほうが情景や感情を想像しやすく、結果として右脳がより活性化する可能性があるとされています。これが、オーディオブックで小説を聴くと「没入感がすごい」と感じる理由の一つかもしれませんね。

認知負荷の軽減がもたらすメリット

オーディオブックが「なんだか楽だ」と感じるのにも、明確な脳科学的な理由があります。それは「認知負荷」の違いです。

「認知負荷」とは、簡単に言えば「脳の作業量」や「脳の疲れ」のこと。私たちが紙の本を読む時、脳は私たちが思う以上に複雑で大変な作業を無意識に行っています。

【紙の読書ステップ】

- 文字を視覚で捉える

- その文字を「音」として頭の中で解読する(音韻処理)

- 解読した音を意味として理解する

ここ、気になりますよね。私たちは黙読している時でも、頭の中では文字を「音」に変換しているんです。これが結構、脳のリソースを使います。

一方、オーディオブックはどうでしょう。

【オーディオブックのステップ】

- (ナレーターが「解読」を代行)

- 音を聴いて、意味を理解する

そう。オーディオブックは、この最も負荷のかかる「2. 解読する(音韻処理)」というプロセスを、ナレーターが完全に代行してくれるんです。私たちは「聴いて、理解する」という最後のステップだけに脳のリソースを集中できます。

この「解読」という認知負荷が大幅に軽減されることこそが、オーディオブックの最大のメリットの一つ。

目が疲れないという物理的なメリットだけでなく、脳のリソース(ワーキングメモリ)に余裕が生まれる。だからこそ、他の作業(単純作業)との「ながら聴き」が可能になるわけです。

「ながら聴き」は効果的か?

イメージ画像:oto-knowledge.com

さて、ペルソナのあなたも一番気になっているであろう「ながら聴き」問題です。オーディオブックの代名詞とも言えますが、これが効果的かどうかは、本当にシビアな問題ですよ。

結論から言うと、「組み合わせるタスク次第で、天国にも地獄にもなる」です。

先ほど「認知負荷が軽減され、脳のリソースに余裕が生まれる」と話しました。しかし、その「余裕(キャパシティ)」は有限です。「聴く」ことに加えて、もう一つのタスクがその余裕(キャパ)を超えてしまうと、脳はパンクします。

その結果、「注意散漫」となり、内容は右から左へ流れ、記憶保持は著しく妨げられます。聴いた時間はムダになり、「やっぱりオーディオブックって意味ないじゃん」という自己嫌悪に陥るわけです…

効果的な「ながら聴き」の組み合わせ

カギは、脳をほとんど使わない、ほぼ無意識でできる「自動化された単純作業」と組み合わせることです。

【相性◎:効果的な組み合わせ】

- 通勤(移動):いつもの道順での運転、満員電車で立っているだけ、バスで座っている時。

- 単純な家事:皿洗い、洗濯物を干す・たたむ、掃除機をかける、風呂掃除。

- 単純な運動:ウォーキング、ジョギング、単純な筋トレ(マシンの上げ下げなど)。

避けるべき「ながら聴き」の組み合わせ

逆に、少しでも「思考」「判断」「イレギュラー対応」が必要な作業との組み合わせは、ほぼ確実に失敗します。これは、あなたの脳が「聴く」ことと「作業」することの間で、激しいリソースの奪い合いを始めるからです。

【相性×:効果ゼロになる組み合わせ】

- 複雑な運転:交通量が多い道、初めての道、車線変更が多い高速道路、駐車時。

- 仕事のメール作成やチャット返信。(←これ最悪の組み合わせです)

- 複雑な計算やデータ入力。

- (当たり前ですが)人と会話しながら。

「ながら聴き」のつもりが、実際はただの「BGM」になっていた…というのは、オーディオブックあるあるな失敗例の第1位ですね。心当たりのある方も多いのではないでしょうか。

紙の読書との違いとデメリット

オーディオブックは万能ではありません。ここまでメリットを強調してきましたが、紙の読書(電子書籍含む)と比較した際の明確なデメリットも、しっかり理解しておく必要があります。

主なデメリットは2つあります。

1. 圧倒的な「線形性(リニアリティ)」

最大のデメリットは、これです。オーディオブックは「時間軸に沿ってA→B→Cと流れる」線形(リニア)なメディアです。巻き戻しや早送りはできても、「パラパラとめくって」必要な場所を探す「拾い読み(スキミング)」が極めて困難です。

「あの話、どこだっけ?」と思った時、紙なら数秒で見つけられる場所でも、オーディオブックでは再生バーを勘で動かすしかなく、見つけるのに数分かかることもザラです。これは学習効率において致命的になる場合があります。

2. 「空間的手がかり」の欠如

紙の本を読んでいる時、「あの重要なグラフは、確か右ページの真ん中あたりに書いてあったな…」というように、情報と「ページ上の位置」がセットで記憶されていませんか?

これは「空間的な手がかり」と呼ばれる強力な記憶のアンカー(錨)です。オーディオブックには、この物理的な手がかりが一切存在しません。そのため、特定の詳細を思い出すのが難しい側面があるとされています。

紙(電子書籍含む)とオーディオブックの特性を比較表にまとめますね。

| 属性 | 従来の読書(紙・電子書籍) | オーディオブック |

|---|---|---|

| マルチタスク(ながら) | 低い | 高い(単純作業のみ) |

| 拾い読み・参照(非線形) | 非常に高い | 非常に低い |

| 図表・グラフの理解 | 高い | 絶望的に不向き |

| 空間的記憶の手がかり | 高い | 存在しない |

| ナレーターの影響 | 存在しない | 非常に高い(声や解釈が合わないと苦痛) |

| コンテンツの利用可能性 | 非常に高い | 中程度(紙よりは少ない) |

このように、オーディオブックは「最初から最後まで順番に聴く」スタイルのコンテンツ(小説やビジネス書)には最適ですが、図表が多い専門書や、辞書的に使うリファレンスブックには絶望的に向いていないことが分かりますね。

「意味ない」「集中できない」を克服する

もしあなたが、過去にオーディオブックを試して「やっぱり意味ない」「どうも集中できない」と感じて挫折したことがあるなら、その原因はメディアの特性ではなく、あなたの「聴き方」にある可能性が非常に高いです。

「意味ない」と感じる最大の原因は、十中八九「聴きっぱなし」になっていることです。先ほどの「ながら聴き」のタスク選択ミスもそうですが、聴いたそばから忘れていけば、当然「意味ない」と感じますよね。

これは当サイト「オトナレッジ」が最も警鐘を鳴らしている**「聴きっぱなしの絶望」**そのものです。再生時間だけが増え、知識が全く資産になっていない状態。これほどムダな時間はありません。

また、「集中できない」と感じる原因は、主に以下の3つに分類できます。

- 「ながら聴き」のタスク選択ミス(例:メールを書きながら聴いている)

- ナレーターとの相性(声質、スピード、解釈が自分に合っていない)

- コンテンツの難易度(聴いている本が難しすぎる、または簡単すぎる)

これらの問題は、オーディオブックというメディアがダメなのではなく、「聴き方」をあなたの目的や環境に合わせて最適化すれば、すべて解決できる問題です。

オーディオブックの効果は「読書と同等」です。でも、それはスタートラインに過ぎません。次の章では、その効果を「読書と同等」から「読書以上」に引き上げるための、具体的な実践術(=聴き方)を徹底解説しますよ。

「聴き方」で最大化するオーディオブックの効果

イメージ画像:oto-knowledge.com

オーディオブックの効果は「読書と同等」——。これはあくまでスタートラインです。その効果を「時短」だけで終わらせては、あまりにもったいない。

ここからは、当サイト「オトナレッジ」の神髄である、聴いた知識を「使える資産」に変えるための、能動的な(アクティブな)聴き方を徹底解説します。これを知っているかで、あなたのインプット効率は劇的に変わりますよ。

見出しクリックで記事に飛べます

記憶力を高めるデュアルタスク(運動)

イメージ画像:oto-knowledge.com

「ながら聴き」の中でも、私が最強の組み合わせだと断言したいのが「運動」との組み合わせです。

これは、単なる「ながら」のレベルを超えた、「デュアルタスク(二重課題)」と呼ばれる強力な脳トレになります。皿洗いをしながら聴くのが「受動的」になりがちなのに対し、運動との組み合わせは「能動的」なインプットを促すんです。

株式会社オトバンクと関西福祉科学大学が実施した共同研究で、これ以上ないほど興味深い結果が出ています。

高齢者を対象にした実験で、「オーディオブックを聴きながらウォーキング」するデュアルタスクを行ったグループは、なんと「計算ドリル」や「間違い探し」といった標準的な認知症予防トレーニング(いわゆる脳トレ)と同等の脳血流活性化が確認されたのです。

運動(フィジカル) + 聴く読書(コグニティブ) = 最強の脳トレ

これは、身体を一定のリズムで動かしながら(フィジカル)、物語の筋を追ったり、新しい概念を理解したりする(コグニティブ)という2つのタスクを同時に処理するため、脳、特に思考や集中を司る「前頭前野」が強力に活性化することを示しています。

【権威性リンク】

この研究は、オーディオブックが単なるインプットツールに留まらず、認知機能の健康維持に貢献する可能性を示した点で画期的です。

さらに、利用者からは「運動中にオーディオブックを聴くと、知覚される運動強度が減少し、運動時間が延長される」という報告もあります。つまり、「キツさが紛れて、いつもより長く運動できる」ということ。結果として、身体も健康になり、脳も鍛えられ、知識もインプットできる…まさに一石三鳥ですよね。

聴きっぱなしを防ぐメモ術とアウトプット

イメージ画像:oto-knowledge.com

さて、ここが最重要ポイントです。当サイト「オトナレッジ」が最も警鐘を鳴らし、その解決のために存在していると言っても過言ではない問題。

それが、「聴きっぱなしの絶望」です。(このサイトコンセプトについては、「オトナレッジの理念」でも詳しく語っています)

聴いた冊数が月5冊、10冊と増えていくと、それだけで満足してしまいがちです。でも、いざ「あの本、どうだった?」と聞かれて「えーっと…すごく良かったよ(何も思い出せない)」となる…。これこそが「聴きっぱなしの絶望」であり、あなたの時間もお金もムダにしている最悪の状態です。

効果を実感できない最大の原因である「聴きっぱなし」を防ぐには、インプットと同時に「アウトプット(またはその準備)」を意識することが不可欠です。

「メモが取れない」を克服する具体的なメモ術

「でも、ながら聴き中はメモが取れないじゃん」…その通り。だからこそ、工夫が必要です。

- 1. 音声入力メモ(最強):

ウォーキング中など、声が出せる環境なら最強です。SiriやGoogleアシスタントを呼び出し(イヤホンのボタン長押しなど)、「(刺さったキーワード) メモ」と叫ぶだけ。文章にする必要は一切ありません。「認知負荷 メモ」「デュアルタスク メモ」これで十分。スマホのメモ帳に自動で記録されます。 - 2. ブックマーク機能:

Audible(オーディブル)などのアプリには、聴きながらタップするだけで印(ブックマーク)を付けられる機能があります。満員電車など声が出せない時は、スマホを取り出し、再生画面の「ブックマーク(しおり)」ボタンを押す。この「ひと手間」が、受動的な聴取を能動的に変えます。 - 3. あえて止める勇気:

「これは!」と思う重要な箇所に来たら、潔く再生を止めましょう。そして、数秒だけ手元のスマホのメモ帳や、アナログの手帳にキーワードだけ書き込む。この「止める勇気」が、「聴き流す」クセを矯正してくれます。

最強のアウトプットは「要約して話す」こと

メモはあくまで「準備」です。記憶を定着させる最強のアウトプットは「話す」こと。専門的には「想起(リトリーバル)」と言い、脳から情報を取り出す作業こそが記憶を強固にします。

聴き終えた直後(例えば通勤電車の乗り換え時や、皿洗いが終わった直後)に、今聴いた章の内容を「つまり、こういうこと」と1分で良いのでブツブツと口に出して要約してみてください。

これをやるだけで、記憶の定着率が文字通り「劇的に」変わりますよ。恥ずかしければ、トイレの個室でも構いません(笑)。

学習効率を上げる「速聴」の正しい使い方

オーディオブックの大きな武器が「再生速度の調整(速聴)」です。タイムパフォーマンス(タイパ)を重視する現代ビジネスパーソンなら、ぜひマスターしたい技術ですよね。

多くの専門家が、情報摂取率を上げるために2倍速や3倍速を活用しています。実際、標準の1.0倍速は、プロのナレーターが明瞭に読み上げるため、実はかなり「ゆっくり」と感じられることが多いんです。

意外かもしれませんが、この「遅すぎること」が、逆に注意散漫の原因になることすらあります。脳の処理速度に対してインプットが遅すぎると、脳が「ヒマ」になり、別のことを考え始めてしまうんですね。

ただし、やみくもに速度を上げても、ただの「聴きっぱなしBGM」が高速再生されるだけ。内容が頭に入らず、聴いた冊数だけが増える…これは最悪の「速聴のワナ」です。正しい使い方を覚えましょう。

速聴の正しいステップと使い分け

- 徐々に慣らす(必須):

いきなり2倍速にしないでください。脳が拒絶します。まずは1.2倍で聴き、「慣れてきたな」と思ったら1.4倍、次に1.5倍…と、脳が「ちょっと速いけどギリギリ聴き取れる」状態を維持しながら、0.1〜0.2倍ずつ上げていきます。 - コンテンツで速度を変える(最重要):

全てのコンテンツを同じ速度で聴くのは間違いです。目的と内容の難易度で使い分けましょう。

| 再生速度(目安) | おすすめのコンテンツ | 目的 |

|---|---|---|

| 1.0〜1.2倍速 | 小説(特に情景描写が命のもの)、難解な哲学書、初めて聴くジャンル | じっくり味わう・深く理解する |

| 1.5〜2.0倍速 | ビジネス書(1回目)、自己啓発書、慣れたジャンルの本 | 集中力を維持しつつ、効率的にインプットする |

| 2.0〜3.0倍速 | 一度聴いた本の復習(2回目以降)、非常に易しい内容の本 | 知識の確認・高速リマインド |

速聴のワナ:目的化の禁止

最も危険なのは、「速く聴くこと」「聴き終えること」自体が目的になってしまうことです。内容が頭に入らず、再生時間が短くなっただけでは本末転倒。常に「今のところ、要約できるか?」を自問自答しながら、理解が追いつく最適な速度を見つけてください。

語学学習や子どもの教育への応用

オーディオブックの効果は、ビジネス書のインプットだけに留まりません。特に「語学学習」と「子どもの教育」という2つの分野で、その効果は絶大です。

1. 語学学習への効果

これはもはや「鉄板」の効果ですよね。オーディオブックは、ネイティブスピーカーの正しい発音、リズム、イントネーション、自然な会話パターンを「大量に」インプットできるため、リスニング力の向上に不可欠です。

特に効果的なのが、テキスト(電子書籍や紙)を見ながら音声も聴く「聞き読み」です。学習者は、単語の「音」と「文字(スペル)」を同時に脳内で結びつけることができます。これにより、読解力と聴解力が同時に、かつ爆発的に鍛えられます。

また、ナレーターの音声の直後に、影(シャドー)のように続いて発音する「シャドーイング」の教材としても最適です。「ながら聴き」でBGMにするだけでも耳は慣れますが、このように能動的に関わることで、学習効果は飛躍的に高まりますよ。

2. 子どもの教育への効果

現代は、子どもたちがスクリーン(動画)から視覚情報を浴び続ける時代です。それ自体が悪いわけではありませんが、視覚情報が豊かすぎると、脳が「想像する」余地がなくなってしまいます。

その点、オーディオブックは「音声のみ」。動画とは異なり、子どもは音声から登場人物の表情や情景を、自らの頭の中で「創造」することを要求されます。これが、想像力と創造性を積極的に刺激するんです。

さらに、親が読み聞かせをする時間がなくても、プロのナレーターが日常会話では遭遇しないような「豊かで描写的な語彙」に触れさせてくれます。これにより、子どもの言語能力や、相手の話を集中して聴く「傾聴力」そのものが育まれるとされています。

メンタルヘルス(ストレス軽減)への影響

これは意外と知られていない、オーディオブックの強力な「副次的効果」かもしれません。

私たちはオーディオブックを「学習」や「インプット」のツールとして捉えがちですが、実は「癒し」や「精神的な回復」のツールとしても非常に優秀なんです。

イランのシャヒード・ベヘシュティー医科大学が高齢者を対象に行った臨床研究で、驚くべき結果が報告されています。

定期的なオーディオブックセッション(ビブリオセラピー=読書療法として)に参加したグループが、参加しなかった対照群と比較して、メンタルヘルスが「統計的に有意に改善」したことが示されました。

しかも、改善がみられたのは以下の9つの側面すべてです。

【オーディオブック聴取で改善が見られた9側面】

- 抑うつ

- 不安

- 攻撃性 / 敵意

- パラノイド思考(猜疑心)

- 恐怖性不安

- 強迫症状

- 対人過敏性

- 精神病傾向

- 身体的愁訴(ストレスによる身体症状)

これは、オーディオブックが単なる学習ツールではなく、孤独や不安を和らげる「治療的介入」としても機能しうることを示す強力な証拠です。もちろんこれは高齢者対象の研究ですが、物語に没入することがストレスを軽減するメカニズムは、私たちビジネスパーソンにも共通するはずです。

仕事のインプットでビジネス書ばかり聴いて疲れたら、夜寝る前に、スリープタイマーをセットしてリラックスできる小説を聴いてみる。スマホのブルーライトを浴びずに済むことも含め、最高のメンタルケアになるかもしれませんよ。

効果的なジャンル(小説・ビジネス書)

最後に、オーディオブックの効果を最大限に引き出すための「戦略的なジャンル選択」についてです。

「紙の読書との違い(デメリット)」でも触れた通り、オーディオブックは「線形的(リニア)」なコンテンツと相性が抜群。逆に、あちこち飛んで参照する「非線形」な本とは最悪の相性です。

すべての本をオーディオブックで済ませようとせず、コンテンツの特性に合わせて「紙で読む本」と「耳で聴く本」を戦略的に使い分けましょう。

オーディオブックに「向いている」ジャンル

- 小説・物語:

プロのナレーションや声優の演技が没入感を高め、まるでラジオドラマのように楽しめます。情景描写が「右脳」を刺激します。 - ビジネス書・自己啓発書:

全体を通して一つの概念や主張を説くものが多く、「聴き通す」スタイルと相性抜群。繰り返し聴くことで知識が定着しやすいです。 - 伝記・回顧録・ノンフィクション:

時系列に沿ったストーリーは、聴く読書に最適です。

オーディオブックに「不向きな」ジャンル

- 図表・グラフが多い専門書:

音声では視覚情報が一切伝わりません。「次の図をご覧ください」と言われても絶望するしかありません。 - 技術書・リファレンスブック(辞書など):

「あの関数どこだっけ?」と特定箇所を頻繁に参照(スキミング)する本は、紙や電子書籍の圧勝です。 - 写真集・画集・詩集:

言うまでもありませんが、視覚的なレイアウトやデザインが重要な本。

【応用編】ハイブリッド読書術

「じゃあ専門書はオーディオブックじゃ無理なの?」いえ、やり方があります。私のおすすめは、あえてオーディオブックと紙(電子書籍)を併用する「ハイブリッド読書術」です。

まず、1周目はオーディオブックで「速聴(1.5倍速など)」し、全体像やキーワードをざっくり把握します。図表の部分は「ここは後で紙で見る」と割り切って聴き流します。

その後、2周目として紙や電子書籍を開きます。すると、すでに全体像が頭に入っているため、驚くほどスラスラ読めるんです。ここで初めて、聴き流した図表や数式をじっくり読み込み、理解を深めます。この方法、本当に効率的なので試してみてください。

総括:オーディオブックの効果を活かす聴き方

ここまで、オーディオブックの効果を科学的根拠から、そして「聴きっぱなし」にしない実践術まで徹底的に解説してきました。

- オーディオブックの効果は「聴き方」次第で最大化される

- 科学的研究によれば、集中して聴けば読書と同等の理解度が得られる

- 脳科学的には「聴く」と「読む」は入力経路が違うが、意味理解の領域は同じ

- オーディオブックは文字の「解読」プロセスを省略でき、認知負荷が低い

- 「ながら聴き」は、皿洗いやウォーキングなど単純作業との相性が抜群

- メール作成など複雑な作業との「ながら聴き」は効果がほぼゼロになる

- 紙の読書と比べ、拾い読み(スキミング)ができないデメリットがある

- 図表やグラフが多い専門書、技術書はオーディオブックに不向き

- 「意味ない」と感じる原因は、脳が疲れるタスクと組合わせていること

- 「集中できない」原因は、ナレーターとの相性や内容が難しすぎること

- 「運動」とオーディオブックのデュアルタスクは最強の脳トレになる

- 「聴きっぱなし」は最悪のムダ。Siriへの音声メモなどで防ぐ

- 聴き終えたら1分で要約を話すなど、アウトプットが記憶を定着させる

- 「速聴」はタイパを高めるが、徐々に慣らし、理解度を優先する

- 語学学習では「聞き読み」やシャドーイングに絶大な効果を発揮する

- 子どもの想像力や語彙力、傾聴力を育む教育的効果も高い

- メンタルヘルス(うつや不安の軽減)にも良い影響があるという研究結果がある

- 小説やビジネス書など、線形的なストーリーを持つジャンルが最適

最後に

今回は、オーディオブックの効果について、脳科学的な根拠から「聴きっぱなし」を防ぐ実践術まで徹底解説しました。

「聴く読書」は「読む読書」と同等の効果があるという事実に驚かれたかもしれませんね。

しかし、最も重要なのは、その効果があなたの「聴き方」に完全に依存している、ということです。「ながら聴き」のタスク選択や、アウトプットの意識を持つだけで、オーディオブックは単なる時短ツールから「最強の自己投資ツール」に変わります。

今回の記事で「聴きっぱなし」を防ぐアウトプット術に興味を持たれた方は、私が実践している具体的なメモ術を解説した記事もぜひご覧ください。

オーディオブック「聴きっぱなし」を防ぐ最強メモ術5選では、SiriやGoogleアシスタントを使った「音声入力メモ」の具体的なテクニックを紹介しています。

また、これからオーディオブックを本格的に始めたいという方は、代表的なサービスである「Audible(オーディブル)」の活用法をまとめた記事もおすすめです。